PFO的右向左分流垒富配资,竟是VM患者眩晕发作的‘隐形推手’?

撰文:静心

近年来,随着眩晕性疾病的精准诊断与机制研究不断深入,前庭性偏头痛(VM)作为常见且易被误诊的眩晕病因,日益受到临床重视。与此同时,卵圆孔未闭(PFO)被认为是部分偏头痛、眩晕发作的关键诱发因素,在年轻卒中和先兆偏头痛患者中检出率更高。当前,VM与PFO之间是否存在潜在关联,以及二者的共病机制阐释与管理策略,已成为卒中及眩晕领域共同关注的焦点。

在此背景下,中国卒中学会第十一届学术年会暨天坛脑血管病会议(CSA&TISC 2025)上,山西白求恩医院/山西医科大学第三医院神经内科李新毅教授以《当VM遇上PFO》为题,围绕二者相关性、发病机制及干预价值等前沿问题,梳理最新临床研究与指南共识,助力提升眩晕相关卒中病因识别率,开拓个体化评估与治疗新路径。

图1:李新毅教授做精彩报告

PFO:心脏里的“小门”,为何成为3.5亿国人的健康焦点?

PFO作为一种常见的先天性心脏结构异常,其形成机制和临床意义备受关注。李新毅教授介绍道,卵圆孔是心脏房间隔在胚胎时期的生理性通道,正常情况下,婴儿出生后约6个月,房间隔左侧较薄的原发隔会与右侧较厚的继发隔相互黏连融合,进而形成永久性房间隔;若超过3岁仍未闭合,则被定义为PFO。

从解剖结构剖析,PFO位于房间隔中部,由原发隔和继发隔共同构成。李新毅教授指出,PFO在功能上更像一扇虚掩的门或一条隧道,并非真正意义上的孔洞。正常情况下,左心房压力比右心房高3~5mmHg,PFO处于关闭状态,不会引发血液分流;但当右心房出现慢性或短暂压力升高时,左侧较薄的原发隔会被推开,导致右向左分流(RLS),这种情况在咳嗽、大笑、打喷嚏或做Valsalva动作时尤为常见。

在流行病学方面,李新毅教授表示,普通成年人中PFO患病率约为25%,即每4人就有1人存在;而在隐源性卒中患者中,这一比例显著升至40%~50%,有先兆偏头痛患者中更是高达40%~60%,这提示很多所谓的“隐源性”卒中可能与PFO有关。不过,约75%~80%的PFO患者终身无症状,仅在体检时偶然发现,仅有约2%的患者会因反常栓塞出现脑卒中或偏头痛等临床症状。基于这些数据,李新毅教授认为PFO与某些神经系统疾病存在重要关联,建议对隐源性卒中或有先兆偏头痛患者考虑筛查PFO。

李新毅教授在讨论最新研究时指出[1],PFO的流行病学数据引发了重要思考:在约25%的成人患病率背景下,中国可能有3.5亿人群存在PFO,这究竟是一种正常解剖变异还是需要干预的疾病?他认为,随着诊断技术的普及,临床上出现了“PFO焦虑”现象——许多无症状患者在体检发现PFO后迫切要求封堵治疗,甚至部分医疗机构将PFO封堵作为偏头痛的常规治疗手段。但李教授质疑道:“难道3.5亿人都需要手术干预吗?”

PFO“罪犯”如何锁定?

李新毅教授系统阐述了PFO的规范化诊疗路径,重点强调了诊断标准与临床管理策略的循证依据。在诊断技术方面,目前主要采用三类检查手段:经颅多普勒发泡试验(cTCD)作为神经科常用筛查方法,经胸超声心动图右心声学造影(cTTE)用于右向左分流(RLS)分级评估,以及经食道超声心动图(TEE)这一诊断金标准。

在评估PFO相关的RLS程度时,cTTE是首选的检测方法。根据左心腔内微泡的数量,RLS可被划分为以下四个等级:

★ 0级:无RLS,左心腔内未检测到微泡;

★ I级:少量RLS,左心腔内检测到1~10个微泡/帧;

★ Ⅱ级:中量RLS,左心腔内检测到11~30个微泡/帧;

★ Ⅲ级:大量RLS,左心腔内检测到>30个微泡/帧或心腔呈现浑浊状态。

李新毅教授特别指出,TEE检查具有独特的临床价值:一方面能精确测量PFO大小(小≤1.9mm;中2.0~3.9mm;大≥4.0mm),另一方面可全面评估解剖特征。复杂型PFO的判定标准包括:隧道长度≥8mm、合并房间隔瘤(ASA)、存在过长的下腔静脉瓣或希阿里氏网、继发隔肥厚(≥10mm)或合并房间隔缺损(ASD)。这些解剖特征与卒中风险显著相关,是临床决策的重要依据。

关于PFO与隐源性卒中(CS)的因果关系判断,李新毅教授详细解读了RoPE评分系统的临床应用。该评分系统整合了三个维度的评估指标[2-4]:

★ 年龄因素(18~29岁得5分,随年龄增长递减),

★ 血管危险因素(无高血压/糖尿病/吸烟史各得1分),

★ 影像学特征(皮质梗死得1分)。

评分结果具有明确的临床指导意义:垒富配资

★ 0-3分:基本排除PFO相关性,

★ 4~6分:提示可能相关(38%~62%),

★ ≥7分:提示高度相关(72%~88%)。

李新毅教授补充强调,当患者同时存在静息状态RLS、大量分流(Ⅲ级)或合并ASA等高危解剖特征时,PFO作为卒中“罪犯”的可能性会进一步增加。

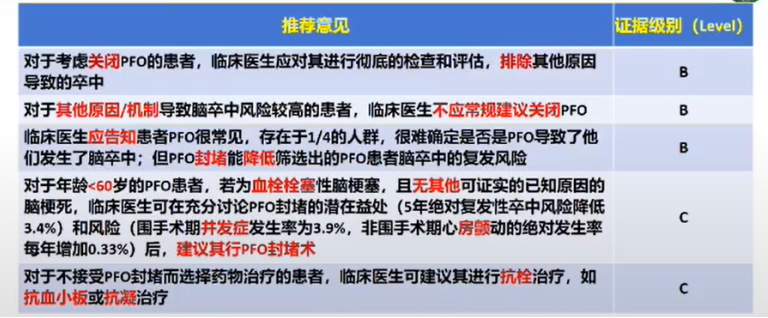

在治疗策略方面,李新毅教授基于循证证据提出了明确的临床建议。首先,他反对对普通人群进行PFO筛查和一级预防,理由包括:终生卒中风险仅约2%,缺乏一级预防证据,以及过度诊疗可能带来的风险。其次,他系统梳理了国际指南的演进:《2019卵圆孔未闭患者管理欧洲意见书》强调需重点评估合并ASA、高活动度间隔或中重度分流的病例;《2020年AAN指南》则推荐对<60岁的明确PFO相关卒中患者,在充分告知获益风险比(5年绝对风险降低3.4%,围手术期并发症3.9%)后考虑封堵治疗为C级证据级别(如图2)。

图2:2020 AAN指南

(源自李新毅教授讲课ppt)

最后,李新毅教授重点解读了2024年《卵圆孔未闭规范化诊疗中国专家共识》的创新性建议。该共识推荐:16-60岁PFO相关卒中患者首选经导管封堵;60岁以上患者需个体化评估;16岁以下患者原则上不推荐干预。特别值得关注的是对三类特殊人群的处理建议:合并易栓症、深静脉血栓或肺栓塞的患者,即使需要终身抗凝,也应考虑联合PFO封堵治疗。李新毅教授解释,这是因为解剖异常与高凝状态的协同作用会显著增加反常栓塞风险。

PFO与VM四大机制揭秘!

谈及前庭性偏头痛(VM)与PFO的关联机制,李新毅教授指出,作为全球第二大神经系统致残性疾病,偏头痛在中国成人中的年患病率达9.3%,而VM这一特殊亚型约占偏头痛门诊患者的9%,普通人群终生患病率约1%。这意味着我国可能存在高达1400万的VM患者群体,这一庞大数字凸显了该疾病的重大公共卫生意义。

在探讨VM与PFO的关联性时,李新毅教授回顾了关键研究历程,特别强调了1998年的里程碑研究[5]。该研究首次揭示先兆偏头痛患者RLS发生率高达41%,显著高于对照组的16%(P<0.005),为二者关联性提供了首个循证依据。后续研究进一步显示,普通人群PFO患病率约25%,而在有先兆偏头痛患者中可达48%~70%,这种两倍于常人的发生率强烈提示二者存在非偶然的病理生理联系。

在病理生理机制方面,李新毅教授系统阐述了四种可能机制[6]:

★ 血管活性物质假说:目前最具循证依据的机制,认为5-羟色胺、(CGRP)等血管活性物质通过右向左分流绕过肺循环代谢,直接激活三叉神经血管系统及前庭通路;

★ 遗传易感性假说:VM与PFO可能存在共同的遗传学基础,二者具有相似的基因多态性特征;

★ 反常栓塞机制:PFO作为心内异常通道,使静脉系统微栓子避开肺循环直接进入体循环,导致中枢神经系统微栓塞;

★ 神经炎症机制:最新研究显示,内耳微循环障碍引发的神经源性炎症反应可能是VM眩晕发作的核心病理环节。

针对临床实践,李新毅教授结合最新发布的《中国偏头痛诊治指南(患者版)》提出了筛查策略建议[7]:不必对所有VM患者进行PFO筛查,但三类人群值得重点关注——有先兆型、合并脑梗死及难治性病例。对于合并易栓倾向的特殊人群,如抗磷脂综合征、恶性肿瘤或长期口服避孕药者,PFO筛查可能具有额外临床价值。

关于最具争议的PFO封堵治疗,李新毅教授进行了客观分析:一方面指出三大RCT(MIST、PRIMA、PREMIUM)的阴性结果[8-10],另一方面引用2022年Meta分析数据(纳入1165例患者)显示封堵术可显著减少每月头痛天数,尤其对有先兆患者效果更明显[11]。基于现有证据,他比较了不同指南的立场差异:

★《2021卵圆孔未闭患者管理欧洲意见书》持保守态度,“不建议将PFO封堵术作为常规治疗的一部分,仅限临床试验或在有先兆的偏头痛中考虑使用”;

★ 2023《中国偏头痛诊断与治疗指南(中华医学会神经病学分会第一版)》明确“不作推荐”[12];

★ 2024年《卵圆孔未闭规范化诊疗中国专家共识》则提出更灵活的建议,认为对“严重影响生活、药物难治且获益风险评估良好的病例可考虑”[13]。

李新毅教授特别强调了封堵术后管理的重要性,指出必须规范抗血小板治疗方案:首月采用双抗(阿司匹林+氯吡格雷),后续5个月单抗治疗,这对预防器械相关血栓至关重要。基于临床经验,他坦言确实观察到部分患者术后症状显著改善,但强调必须严格把握适应证。

小结

李新毅教授最后总结道,VM患者中约9%存在PFO,其发生率显著高于普通人群。目前二者关联机制尚未完全阐明,可能涉及血管活性物质旁路清除、反常栓塞及遗传易感性等多重因素。在诊疗策略方面,李新毅教授特别指出,建议对特定高危人群实施选择性PFO筛查,但需严格把握治疗指征。

对于无PFO相关卒中的VM患者,PFO封堵术不应作为常规治疗;仅当患者生活质量严重受损、药物治疗无效且获益风险评估良好时方可考虑。总之,这一临床决策需要建立在多学科协作和个体化评估的基础上,既要防范过度治疗,又要避免漏诊漏治。未来仍需更多高质量研究来阐明二者的因果关系及优化诊疗方案。

医学界神经领域交流群正式开放!

加入我们吧!

参考文献:

[1]Rizzo S, DE GASPARI M, Basso C, et al. Patent foramen ovale: a variant of normal or a true congenital heart disease?[J]. Cardiovascular Pathology, 2025: 107722.

[2]Kent D M, Thaler D E, RoPE Study Investigators. The Risk of Paradoxical Embolism (RoPE) Study: develo** risk models for application to ongoing randomized trials of percutaneous patent foramen ovale closure for cryptogenic stroke[J]. Trials, 2011, 12: 1-9.

[3]黄焰,朱凯云,闵珊,等.偏头痛与卵圆孔未闭关系的研究[J].新医学, 2013(11):4.

[4]Homma S, Di Tullio M R, Sacco R L, et al. Characteristics of patent foramen ovale associated with cryptogenic stroke. A biplane transesophageal echocardiographic study[J]. Stroke, 1994, 25(3): 582-586.

[5]Del Sette M, Angeli S, Leandri M, et al. Migraine with aura and right-to-left shunt on transcranial Doppler: a case-control study[J]. Cerebrovascular Diseases, 1998, 8(6): 327-330.

[6]Zhang Y, Wang H, Liu L. Patent foramen ovale closure for treating migraine: A meta‐analysis[J]. Journal of Interventional Cardiology, 2022, 2022(1): 6456272.

[7]中国研究型医院学会头痛与感觉障碍专业委员会.中国偏头痛诊治指南(患者版)[J].中国疼痛医学杂志,2025,31(05):321-331.

[8]Dowson A, Mullen M J, Peatfield R, et al. Migraine Intervention With STARFlex Technology (MIST) trial: a prospective, multicenter, double-blind, sham-controlled trial to evaluate the effectiveness of patent foramen ovale closure with STARFlex septal repair implant to resolve refractory migraine headache[J]. Circulation, 2008, 117(11): 1397-1404.

[9]Tobis J M, Charles A, Silberstein S D, et al. Percutaneous closure of patent foramen ovale in patients with migraine: the PREMIUM trial[J]. Journal of the American College of Cardiology, 2017, 70(22): 2766-2774.

[10]Mattle H P, Evers S, Hildick-Smith D, et al. Percutaneous closure of patent foramen ovale in migraine with aura, a randomized controlled trial[J]. European heart journal, 2015, 37(26): 2029-2036.

[11]Zhang Y, Wang H, Liu L. Patent foramen ovale closure for treating migraine: A meta‐analysis[J]. Journal of Interventional Cardiology, 2022, 2022(1): 6456272.

[12]中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会头痛协作组. 中国偏头痛诊断与治疗指南(中华医学会神经病学分会第一版)[J]. 中华神经科杂志,2023,56(06):591-613.

[13]中华医学会心血管病学分会,中华心血管病杂志编辑委员会.卵圆孔未闭规范化诊疗中国专家共识[J].中华心血管病杂志, 2024, 52(04):369-383.

责任编辑:梦琳

*\"医学界\"力求所发表内容专业、可靠,但不对内容的准确性做出承诺;请相关各方在采用或以此作为决策依据时另行核查。

加配网提示:文章来自网络,不代表本站观点。